一、早年困顿与参军之路

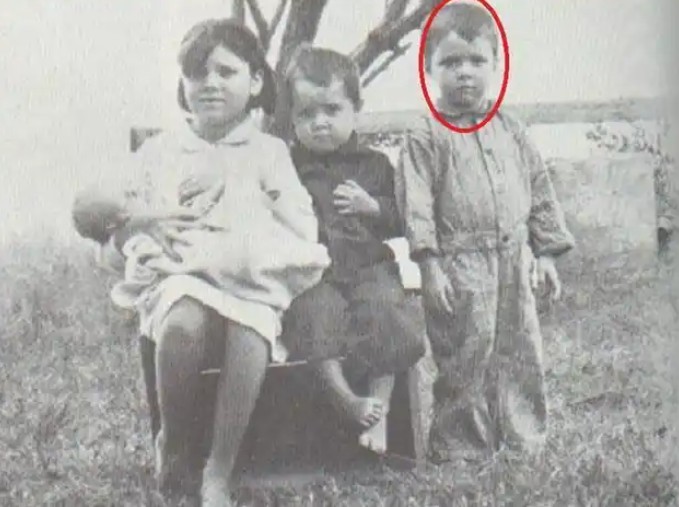

出身贫寒:1926年6月20日,墨菲出生于美国得克萨斯州一个佃农家庭,是12个孩子中的第六子。父亲离家出走后,他11岁辍学打工,每天采摘棉花仅赚1美元补贴家用,夜间打猎喂养弟妹。

参军波折:1941年母亲去世后,16岁的墨菲流落街头。1942年伪造年龄参军,因身高1.65米、体重49公斤遭海军和空军拒绝,最终陆军勉强接收。训练期间因瘦弱被调往炊事班,但他坚持进入作战部队,凭借优异射击成绩脱颖而出。

二、战场传奇:单兵对抗德军的巅峰

初露锋芒:西西里岛战役(1943年):击毙两名意大利军官,晋升下士。

法国南部作战:战友被诈降德军杀害后,单枪匹马消灭敌方机枪小队,获“杰出服役十字勋章”。

科尔马战役封神(1945年1月26日):绝境决策:率领仅剩19人的连队阻击德军,在相距50米时呼叫炮击己方坐标,迫使德军坦克后撤。

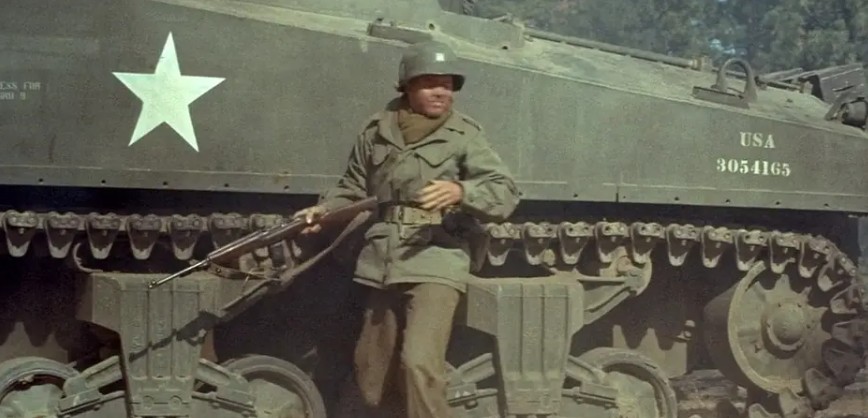

孤胆扫射:跳上燃烧的M10坦克歼击车,操作12.7毫米重机枪扫射1小时,毙伤240名德军(含官方保守统计50人),直至援军抵达。

荣誉巅峰:此战为他赢得美国最高军事荣誉“国会荣誉勋章”,成为二战中授勋最多的美军士兵(共33枚勋章,包括5枚法国勋章和1枚比利时勋章)。

三、战后转型与文化影响

好莱坞生涯:自传电影:1955年主演《百战荣归》(To Hell and Back),票房破纪录(直至1975年《大白鲨》超越),亲述战场经历。

演艺成就:共参演44部电影,多以西部片和战争片为主。

社会倡导:心理健康:公开谈论战后创伤应激障碍,推动老兵心理疾病纳入医保体系。

文化符号:被誉为“现实版美国队长”,漫威承认其坚韧与平民英雄特质启发了这一角色。

四、争议与历史叙事

个人英雄主义:部分战果被质疑夸大,实际依赖炮兵支援、地形优势和德军士气低落等因素。

宣传需求:美军为提振士气强化其个人英雄叙事,使其成为战争宣传符号,但其核心事迹的真实性得到战友回忆和勋章记录佐证。

五、结局与遗产

意外离世:1971年5月28日因私人飞机失事遇难,享年45岁,葬于阿灵顿国家公墓。

纪念影响:墓地访问量:仅次于肯尼迪总统。

奖项与设施:奥迪·墨菲爱国主义奖、退伍军人医院等以他命名。

军事教育:其战术案例被纳入美军教材,强调勇气与临场决策。

奥迪·墨菲的一生是“英雄不问出身”的典范。从贫困少年到国家偶像,他既是战争机器的产物,也是人性光辉的见证。正如他在自传中所写:“战争令人麻木,但我只能战斗。”他的故事至今仍是勇敢与牺牲的象征,激励着无数人。

奥迪·墨菲获得的勋章