版主 |

| |||||||

[1933][美]《乱世春秋》(1432x1080.英语.中英字)(112m)[15000k-11.8G]

美国 剧情 BD-1080P 乱世春秋[简繁英字幕].Cavalcade.1933.1080p.BluRay.x264.FLAC.1.0-SONYHD 11.76GB

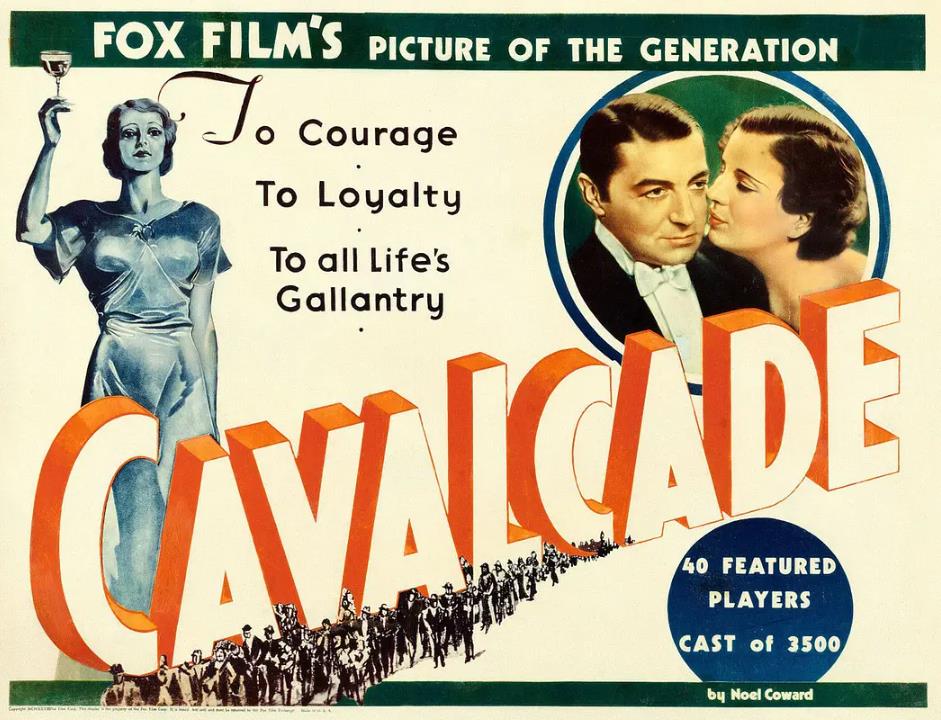

◎译名 乱世春秋

◎片名 Cavalcade

◎又名 气壮山河(台) / Cabalgata

◎年代 1933

◎地区 美国

◎类型 剧情 / 爱情 / 战争

◎片长 112分钟

◎导演 弗兰克·洛伊德 Frank Lloyd

◎编剧 雷金纳德·贝克莱 / Reginald Berkeley / 索恩亚· 莱维恩 Sonya Levien / 诺埃尔·考沃德 Noel Coward

◎主演 雷金纳德·贝克莱 / 索恩亚· 莱维恩 / 诺埃尔·考沃德

主演: 黛安娜·温亚德 / 克里夫·布洛克 / 尤娜·奥康纳 / 赫伯特芒丁 / 贝丽尔·默瑟 / 伊雷娜·布朗 / 坦普·皮戈特 / 梅尔·托特纳姆

◎简介

影片描述1899年布尔战争时,罗伯特.马利奥特和妻子珍·马利奥特被征召前往战场,从此马家与世界时局息息相关。1900年罗伯特荣归故里,但铁达尼号船难使长子丧生。1914年,第一次世界大战爆发,幼子奔赴战场,不幸为国捐躯。马利奥特夫妇厉经时代的严峻考验,始终恩爱如初,也从未对国家失去信心。克里夫·布鲁克和黛安娜·温亚德的表演也非常精彩。 由始至终撑起了这部戏剧时空长达30年的文艺剧作。

◎关于影片

《乱世春秋》是1930年代好莱坞早期史诗片的代表之作,改编自英国剧作家诺埃尔·科沃德(Noël Coward)的同名舞台剧,以一个英国中产家庭的命运为缩影,串联起20世纪前30年的重大历史事件,兼具时代厚重感与人文温情。

影片以时间跨度(1900-1933)和历史事件串联为核心,聚焦英国伦敦中产家庭——罗伯特·马利奥特夫妇(Robert and Jane Marryot)及其身边人的命运沉浮,通过个体悲欢折射时代变迁的无常与残酷。

核心人物与故事线

- 马利奥特家族:

- 父亲罗伯特(克里夫·布洛克 饰):传统英国绅士,忠于国家与家庭,早年参与布尔战争,晚年见证时代动荡;

- 母亲简(黛安娜·温亚德 饰):温柔坚韧的家庭主妇,始终以包容面对生活的打击,是家庭的精神支柱;

- 长子爱德华(约翰·哈利戴 饰):热血青年,与家中仆人布里格斯的女儿菲利斯相恋,1912年乘**泰坦尼克号**赴美国度蜜月时,因船只沉没遇难;

- 次子乔伊(弗兰克·奥康纳 饰):天真烂漫,一战期间参军赴前线,最终在战场牺牲,成为战争的牺牲品。

- 布里格斯夫妇(仆人家庭):

马利奥特家的管家布里格斯与妻子,早年忠诚服务于马家,后辞职开设小酒馆,却因儿子在战争中死亡、女儿菲利斯丧夫(爱德华),晚年生活凄凉,隐喻底层家庭在时代洪流中的脆弱。

关键历史事件与情感落点

影片通过“家庭仪式”与“历史事件”的交织推进叙事,每个节点都暗含对时代的反思:

1. 1900年元旦:马利奥特家举办新年派对,罗伯特即将赴南非参加**布尔战争**,家人与仆人共同举杯,画面充满维多利亚时代的安稳与乐观;

2. 1901年维多利亚女王去世:街头人群哀悼,简在教堂默默流泪,象征旧时代的终结;

3. 1912年泰坦尼克号沉没:爱德华与菲利斯的婚礼后乘此船远行,简通过电报得知噩耗,镜头以“空荡的婚房”和“破碎的合影”暗示悲剧,未直接拍摄沉船,却以含蓄手法强化情感冲击力;

4. 1914-1918年一战:乔伊参军,罗伯特作为军官赴前线,战场镜头虽简洁(如战壕、炮火),却通过“家书”“阵亡通知”等细节,展现战争对家庭的撕裂;

5. 1933年尾声:多年后,罗伯特与简已是白发老人,坐在空荡的客厅里听收音机,回忆起逝去的亲人与动荡的30年,最终两人相拥,台词“生活依旧美好,尽管充满悲伤”点明影片“在苦难中坚守希望”的核心主题。

影片并非单纯的“历史流水账”,而是通过家庭命运探讨三大核心:

- 战争的虚无:两次战争(布尔战争、一战)夺走两个儿子的生命,质疑“爱国牺牲”的意义;

- 阶级的共生与疏离:马利奥特家与布里格斯家从“主仆互助”到“各自飘零”,反映英国社会阶级结构的缓慢变化;

- 时间的力量:33年的跨度里,安稳、战争、死亡、重建交替,展现个体在时代面前的渺小与坚韧。

《乱世春秋》并非一部“完美的电影”——它受限于时代技术,叙事节奏和表演风格在今天看来略显陈旧;但它却是一部“重要的电影”:它以一个家庭的命运,记录了20世纪前30年的动荡与希望,用情感共鸣跨越了时空;它的奥斯卡获奖,不仅是对自身质量的肯定,更奠定了早期奥斯卡“重视人文关怀与时代价值”的评审传统。如今再看这部影片,我们看到的不仅是马利奥特家族的悲欢,更是电影艺术如何在时代洪流中,成为记录历史、慰藉人心的力量。

◎幕后制作

从舞台到银幕的“史诗化转型”

《乱世春秋》的幕后充满“突破与妥协”——既要还原舞台剧的情感浓度,又要利用电影语言实现“史诗感”,同时受限于1930年代的技术条件,其制作过程堪称早期好莱坞工业化的一次重要尝试。

改编:从“舞台对话”到“电影叙事”的突破

原著基础:舞台剧《乱世春秋》由诺埃尔·科沃德1931年创作,以“时间跳跃”和“歌曲串联”为特色,在伦敦和百老汇上演时大获成功,核心魅力在于“用小家庭讲大时代”的共情力;

改编难点:舞台剧受限于舞台空间,多以“室内场景+台词回忆”展现历史事件,而电影需通过视觉语言还原时代氛围。编剧雷蒙德·伯纳德(Raymond Bernard)与索尼娅·莱维恩(Sonia Levien)的解决方案是:

增加“街头群像戏”(如女王葬礼游行、一战征兵场景),强化时代规模;

用“道具符号”替代直白叙事(如泰坦尼克号的船票、阵亡通知的信封),避免技术限制下的“大场面硬拍”;

保留原著中的歌曲(如《规则, Britannia!》《友谊地久天长》),以音乐唤起观众的时代记忆。

原著作者态度:科沃德虽未直接参与改编,但对电影版高度认可,认为其“抓住了舞台剧的灵魂,又拓展了电影的可能性”。

1930年代的“高成本史诗”

制作公司与预算:由福克斯电影公司(20世纪福克斯前身)出品,制作成本高达120万美元——这在1933年堪称“天价”(同期普通影片成本约20-30万美元),主要投入于:

年代还原:服装部门制作了超过1000套符合1900-1933年风格的服饰(从维多利亚时代的蓬裙到爵士时代的短发西装);布景部门搭建了伦敦街道、贵族庄园、战地战壕等15个大型场景,甚至还原了泰坦尼克号的船舱内景;

技术突破:采用早期“宽银幕实验技术”(Fox Grandeur)拍摄部分场景,虽未大规模推广,但提升了画面的纵深感;录音团队通过“环境音分层”(如街头噪音、战场炮火)增强沉浸感,摆脱了早期有声片“录音棚式静态对话”的局限。

导演与演员

导演弗兰克·洛伊德(Frank Lloyd):擅长历史题材(此前执导过《薄煎饼》《圣地》),其风格注重“情感写实”而非“场面炫技”,如处理“爱德华之死”时,仅用简的手部颤抖和眼泪特写,便传递出极致的悲痛;

女主角黛安娜·温亚德(Diana Wynyard):舞台剧原版“简”的扮演者,电影中她以细腻的眼神和肢体语言(如晚年佝偻的背影、握杯子时的微颤)展现角色33年的年龄跨度,成为影片的“情感锚点”。

时代背景:大萧条中的“精神慰藉”

影片1933年上映时,正值**全球经济大萧条最严重的时期**:美国失业率超25%,英国工业衰退,民众对未来充满焦虑。《乱世春秋》的“苦难与坚守”主题恰好契合了时代情绪——它没有回避战争、死亡的残酷,却最终落脚于“家庭温情”与“生活希望”,让观众在银幕上看到“即使经历动荡,生活仍可继续”,因此上映后引发强烈共鸣,北美票房达**250万美元**,成为1933年最卖座的影片之一。

◎奥斯卡获奖情况

第6届奥斯卡的“史诗胜利”,获1934年奥斯卡最佳电影、最佳导演、最佳艺术指导奖!

1934年2月27日,《乱世春秋》在第6届奥斯卡金像奖中斩获4项大奖,成为该届奥斯卡的最大赢家,其获奖不仅是对影片质量的认可,更反映了早期奥斯卡对“宏大叙事+人文关怀”作品的偏爱。

三十年代初是英美电影交流的黄金时代,1933年的第六届奥斯卡金像奖更是竟争激烈,共有十部影片角逐最佳影片,而改编自英国同名舞台剧的本片则脱颖而出,最终获得最佳影片等三项大奖,弗兰克.劳埃德荣获最佳导演奖。

精彩片花

2025-09-30(2025-09-30更新)-

#1楼

|

游客 |

|